»Es brennt!«

Pogrom: Der jiddische Dichter Mordechai Gebirtig (1877–1942) ist eine wichtige Stimme des untergegangenen »Jiddischlandes«. Seine Lieder gaben den bedrängten Juden Kraft. Er selbst wurde ermordet und fast vergessen. Eine umfassende Biografie bewahrt nun sein Zeugnis.Als ich im Oktober 1989 zum ersten Mal Krakau besuchte, bekam ich die Warnung zu hören: »Gehe niemals nach Kazimierz! Du weißt nie, ob du lebend zurückkehrst oder nicht!« Die Warnung war durchaus ernst zu nehmen, denn das ehemalige jüdische Viertel trug seinen Ruf nicht zu Unrecht: Es war dem Verfall preisgegeben worden und völlig heruntergekommen – ein unwirtlicher Ort, an dem diejenigen lebten, die es im polnischen Kommunismus nicht geben sollte: Arbeitslose, Trunksüchtige, Prostituierte. Die alten Gemäuer waren dieselben wie in der Vorkriegszeit, und auch die sieben Synagogen standen noch. Aber offiziell sollte nichts an die Jahrhunderte währende jüdische Geschichte von Kazimierz erinnern.

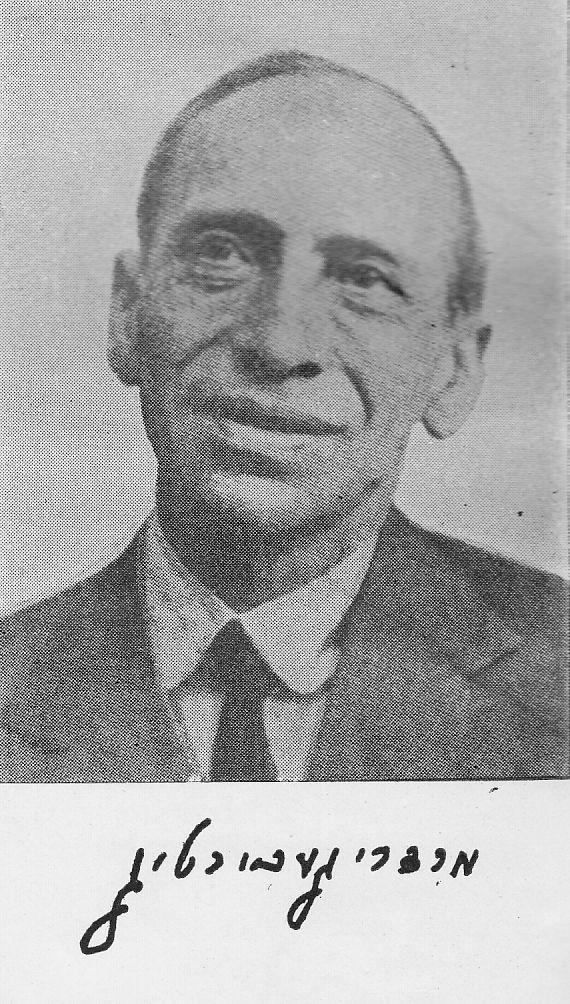

Gleichwohl war ich vom ersten Augenblick von Kazimierz fasziniert, diesem magischen Ort, an dem die Geister der Vergangenheit einem auf Schritt und Tritt begegnen, der angefüllt ist mit Tod und Leben, Tragik und Mystik. Damals ahnte ich nicht, dass ich dort eines Tages nur einen Katzensprung entfernt von einem Haus leben würde, in dem ein Dichter in einer anderen Zeit »tagsüber an Möbeln und abends am jiddischen Lied hobelte«. Dieser Dichter war Mordechai Gebirtig, geboren um 1877 in Kazimierz, ermordet am 4. Juni 1942 im Krakauer Ghetto, der same tate fun yidishn folkslid – der Vater des jiddischen Volkslieds schlechthin (Shura Lipovsky).

Jiddisch war Mordechai Gebirtigs mameloshn (Muttersprache), die Sprache, die in Kazimierz jahrhundertelang gesprochen worden war. Jiddisch, diese tausend Jahre alte Sprache, hatte mich schon seit Jugendzeiten fasziniert. Zum Schatz des Jiddischen gehören die Lieder und Gedichte Mordechai Gebirtigs. Sie sind brandaktuell, denn Gebirtig verkörpert mit seinem Leben und Werk all die Werte, die aktuell weltweit bedroht sind: Der »Bert Brecht von Krakau« (Jacek Cygan) war ein Kämpfer für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, für soziale Gerechtigkeit und die Gleichberechtigung aller Menschen. Er sehnte sich nach einer besseren Welt, die frei war von Hass, Krieg und Unterdrückung. In Zeiten wachsender Geschichtsvergessenheit, Geschichtsklitterung und Verharmlosung der NS-Zeit, in Zeiten, in denen weltweit Faschisten und Neonazis ungehindert aufmarschieren, sind Gebirtigs Ghetto-Lieder eindrückliche Dokumente der Schoah.

Um den Schatz zu finden und zu bergen, der in Gebirtigs Leben und Werk verborgen liegt, muss man sich auf den Weg machen. Dieser Weg ist kein leichter, denn er führt in eine Welt, die unwiederbringlich verloren ist. Er führt in eine Zeit, in der Menschen anderen Menschen Dinge angetan haben, für die es kaum Worte gibt. Er führt in ein Land voller Leid, Not und Pein, in dem aber zugleich gelacht, geliebt, gefeiert, geträumt und gesungen wurde – um das Leid zu mildern, zu bekämpfen, ja zu verspotten. Dieses Land ist auf keiner Landkarte zu finden und bot doch Millionen Menschen ein Zuhause. Es ist das Land, in dem Mordechai Gebirtig lebte und wirkte: das Jiddischland.

Volkslieder sind, so hielt Johann Gottfried Herder bereits 1775 fest, nicht nur »eine lebendige Stimme des Volkes«, sondern auch »das Mittel zur Vertiefung in die Seele des Volkes«. Gebirtigs Lieder und Gedichte sind ein solches Mittel, sich in die Seele eines Volkes zu vertiefen, denn »alle seine Lieder – sei es von Armut und Not, sei es von Protest und Revolte, von Glaube und Hoffnung, vom Kampf für ein besseres, gerechteres Morgen – entsprangen derselben Volksquelle«. Die Volksquelle, aus der Gebirtig für sein Schaffen schöpfte und die er mit seinem Schaffen wieder nährte, lag im Jiddischland.

1936 war das Jahr, in dem der bald 60-jährige Gebirtig auf dem Höhepunkt seines Erfolgs schien: Zu seinem 30-jährigen Schaffensjubiläum hatte im Frühjahr ein Kreis von Krakauer Freunden und Verehrern das Buch mayne Lieder herausgegeben, das 52 seiner Lieder mit Noten enthielt. Am 7. Juni wurde er am Jüdischen Theater mit einer großen Festveranstaltung geehrt. Namhafte Künstler zollten ihm Tribut und sangen seine Lieder, das Publikum feierte ihn mit »enthusiastischen Ovationen«. Kurz zuvor, Ende März 1936, hatte er sein wohl bekanntestes Lied verfasst: »s’brennt« – nicht ahnend, dass es ein halbes Jahrzehnt später zum Kampflied und zur Hymne von jüdischen Widerstandskämpfern in Ghettos und Wäldern werden sollte. Geschrieben hatte er es unter dem Eindruck eines Pogroms in der südlich von Warschau gelegenen Kleinstadt Przytyk und des immer gewaltsamer werdenden Antisemitismus in Polen – eine prophetische Vorwegnahme der kommenden Schrecken und der Vernichtung des osteuropäischen Judentums unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Es war dos lid, vos hot Gebirtign gemakht umshterblekh – das Lied, das Gebirtig unsterblich gemacht hat:

Es brennt! Brüder, ach, es brennt!

Oh, unser armes Städtchen, wehe, brennt!

Feuerstürme jagen, gieren,

reißen, brechen und entfachen

stärker noch die wilden Flammen,

schon alles ringsum brennt!

Und ihr steht und guckt und gafft nur,

mit verschränkten Händ’,

und ihr steht und guckt und gafft nur –

unser Städtchen brennt.

Am 5. Januar 1942 schrieb Mordechai Gebirtig sein letztes Lied, bevor er ins Ghetto deportiert wurde: a tog fun nekome! (Ein Tag der Vergeltung!). In ihm trat er wieder in der Rolle des Propheten auf: Er kündigte einen Tag der Vergeltung an. Es musste doch Vergeltung geben, denn die Untaten des Feindes waren schlimmer als die der Bewohner von Sodom und Gomorrha. Die beiden Städte hatte Gott trotz der inständigen Bitten Abrahams vernichtet, weil es in ihnen nicht einmal zehn Gerechte gab. Es musste Vergeltung geben, denn – das wusste Gebirtig bereits Anfang Januar 1942 – aus der Erde schrie das Blut von Millionen Opfern. Die Vergeltung, die Gebirtig herbeisehnt und verkündet ist aber nicht die blutige Rache an den Feinden. Wieder einmal kehrt er das zu Erwartende ins Gegenteil um: Die Vergeltung – das sind die friedlichen Zeiten. Es wird der Tag kommen, der den Frieden verkündet, so wie einst Noahs Taube das Ende der alles vernichtenden Sintflut verkündet hatte.

Und ich sage euch, Brüder, bedenkt,

was ich sag!

Der einzige Trost, die einzige Hoffnung,

es wird kommen, hört ihr?

Es wird kommen ein Tag,

der für uns Vergeltung üben wird!

Vergeltung für unsere Leiden und Pein,

für das Blut, das die Feinde vergießen,

Vegeltung für die, von deren Gebein

kein Mensch jemals wird wissen.

Es wird kommen der Tag,

ja, ich hoff‘ und glaub,

ich seh, Brüder, seine Ankunft

von Weitem

und bringen wird er uns

wie Noahs Taube

die Botschaft von friedlichen Zeiten.

Buchauszug aus: Uwe von Seltmann: Es brennt. Mordechai Gebirtig – Vater des jiddischen Liedes. Hommunculus Verlag, 400 S., 38 € (ISBN 978-3-946120-65-0).

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.