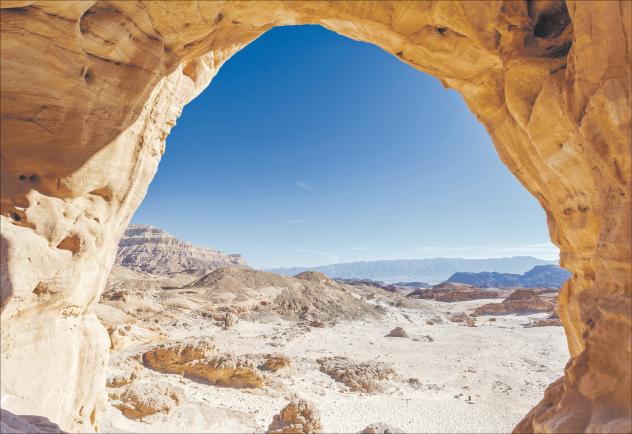

Die Botschaft der Wüste

Neuerscheinung: Der deutsch-israelische Schriftsteller Chaim Noll hat ein Buch über die Wüste geschrieben. Seit Jahrzehnten ist er selbst Wüstenbewohner und hat dieser Landschaft Geheimnisse abgelauscht. Ein Gespräch über das Vordringen der Wüste und wie Gott darin wirkt.

Herr Noll, können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit der Wüste erinnern, an ihren ersten Eindruck von dieser Landschaft?

Chaim Noll: Schon in meinem allerersten Buch »Der Abschied« von 1984, in dem ich meine Ausreise aus der DDR thematisiert habe, habe ich eine prägende Wüstenbegegnung beschrieben. Da stehe ich als junger Mann in den Hügeln der Steppe zwischen Armenien und Aserbaidschan und erlebe zum ersten Mal das Gefühl, das ich beim Anblick einer Wüstenlandschaft noch heute empfinde: dass ich sofort von einer tiefen Ruhe erfüllt werde und mich seltsam vertraut fühle. Das ist wahrscheinlich etwas Irrationales. Es war das Gefühl, in eine Welt zurückzukehren, die ich schon lange kenne. Als ich dann in Israel 1996 das erste Mal bewusst in die Wüste gefahren bin, nach Sde Boker im Negev, war ich sofort so fasziniert, dass es zu dem Entschluss kam, dort zu leben. Meine Frau und ich hatten sofort das Gefühl, wir sollten an diesem Ort bleiben. Und das haben wir auch getan und sind bis heute Wüstenbewohner. Es ist ein sehr inniges Gefühl zuhause zu sein, das man nicht erklären kann.

Sie haben bis dahin in Großstädten wie Berlin oder Rom gelebt. War das nicht eine große Veränderung?

Im Blick auf das praktische Leben gibt es schon einiges, das man vermisst. Zum Beispiel einen Geldautomaten oder Zahnarzt in der Nähe zu haben. Das Leben in der Wüste bedeutet sehr viele Einschränkungen. Die Wetterbedingungen sind oft sehr drastisch. Stürme sind sehr heftig, man hat Nasenbluten, die Hände gehen kaputt, der Sand dringt ins Haus und zerstört vieles. Nachts heulen die Hyänen und Schakale dringen in den Garten ein und zerbeißen zum Beispiel Bewässerungsschläuche. Da kommt man ins Nachdenken darüber, was Einschränkungen für das Leben bedeuten können. Und man ist schnell bei den Wüstenphilosophien der frühen christlichen Autoren Origines oder Tertullian, die in der Einschränkung die Quelle für die Selbstvervollkommnung gesehen haben. Und das ist auch so: Die Wüste macht einen stärker. Und wenn man die Wüste liebt, gewöhnt man sich auch an ihre Tücken.

Der moderne Staat Israel wurde schließlich auch in der Wüste wiedergegründet...

Ja, der Elan, mit dem die Wiederbesiedlung Israels auf größtenteils wüsten Landstrichen angegangenen wurde, ist beispiellos. Die Aussichten dafür waren im 19. Jahrhundert noch alles andere als rosig. Die britische Besatzungsmacht hatte festgestellt, dass in ihrem Mandatsgebiet Palästina lediglich nur rund 100 000 Menschen mit Wasser versorgt werden können. Heute versorgen wir fast 10 Millionen Israelis und Palästinenser und sogar noch Jordanien mit Wasser. Israel hat das Wasserproblem durch Meerwasserentsalzung gelöst. Das ist die grundsätzliche Haltung: Ein Problem wird nie als Problem empfunden, sondern als eine Herausforderung, an der man mal wieder seinen Erfindungsgeist anwenden kann. Diese geistige Beweglichkeit und Erneuerungskraft begeistert mich in diesem Land immer wieder.

Insbesondere der Klimawandel sorgt heute für das Vordringen der Wüste (Desertifikation). Die Wüste scheint kein ferner Ort mehr zu sein, sondern näher zu rücken. Können wir im Umgang mit der Wüste von Israel lernen?

Kürzlich berichtete mir der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Rainer Haseloff bei der Besichtigung des Wüstenforschungsinstituts in Sde Boker, dass es in Sachsen-Anhalt ein Desertifikationsproblem gebe: absinkende Grundwasserspiegel, große ehemalige landwirtschaftliche Flächen, deren Böden so zerstört sind, dass nichts mehr darauf wächst. Das Voranschreiten der Wüste kann heute jedes Land treffen. Auch die weltweite Bewegung großer Bevölkerungsanteile in Megastädte führt zur Versteppung weiter Landesteile. Um dem zu wehren, wurden im Rahmen der Wüstenforschung moderne Technologien entwickelt, insbesondere in Israel. Da geht es zum Beispiel darum, den Punkt noch abzupassen, an dem Böden und Vegetation noch revitalisiert werden können und dann wieder neu zu beginnen. Oder es geht um die Erschließung unterirdischen Wassers, das auch unter Wüstenschichten lagert. Eigentlich haben wir gute Chancen, mit dem Problem fertig zu werden. Es müssen allerdings Bedingungen gegeben sein, um diese Erkenntnisse umzusetzen. In einem Land, wo Bürgerkrieg herrscht, ist das nicht möglich. Die große Erkenntnis ist: Die Wüste ist die noch nicht realisierte Potenz. Der Mensch muss diese realisieren.

Inwiefern ist die Wüste für Sie auch ein spiritueller Ort, ein Ort der Gottesbegegnung? In Ihrem Roman »Die Synagoge« beschreibt der Protagonist die tröstende Vorstellung während einer schweren Operation, im warmen Wüstensand begraben zu sein. Ist die Wüste auch ein göttlicher Ort, ein Ort der Erlösung?

Die angesprochene Stelle in meinem Roman »Die Synagoge« geht tatsächlich auf etwas zurück, das ich selbst erlebt habe. In meiner ersten Zeit in der Wüste bin ich durch eine schwere Krankheit gegangen und da erschien plötzlich die Vorstellung, im warmen Wüstensand begraben zu sein, als fast tröstlich. Die Wüste ist ein Ort der Spiritualität. Der Exodus aus Ägypten, die Wüstenwanderung mit der Gottesbegegnung war das Grunderlebnis der Juden – auch im Blick auf die Gottesbeziehung. Vor diesem Hintergrund ist auch im Christentum die Wüste sehr früh als Ort der Gottesbegegnung, der Spiritualität entdeckt worden. Origines schreibt: den Exodus, die Wüstenerfahrung muss nun jeder von uns einzeln durchleben – in der Wüste ist die spirituelle Annäherung an Gott erfahrbar.

Und inwiefern kann das tröstlich auch im Umgang mit dem Tod sein?

In der Wüste spürt man: sie ist ein Ort der Schöpfung. Und da ist dann plötzlich auch der Tod nicht mehr so etwas Schlimmes, weil es auch wieder eine neue Schöpfung gibt. Man weiß, dass die Wüste ein Ort ist, an dem sich Untergänge, Niedergänge, Verwüstungen ereignen und danach aus den Trümmern etwas Neues erwächst. Dieser Prozess, dass aus einer Katastrophe etwas Neues entsteht, der ist in der Wüste so allsichtbar, dass man auch die existenziellen Bedrohungen und Schrecken bis hin zum Tod als weniger bedrückend empfindet, weil man das Gefühl der Wiedergeburt ständig vor Augen hat. Deshalb sollten Katastrophen als Grund für einen Wandel und Neubeginn angesehen werden. Das zeigt im Übrigen auch jeder Frühling, wenn die wunderbaren Wüstenblumen aus dem Nichts sprießen und uns für einige Wochen daran erinnern, dass da unter dem Wüstensand Leben in Fülle ist.

Buchhinweis: Chaim Noll: Die Wüste. Literaturgeschichte einer Urlandschaft des Menschen. Evangelische Verlagsanstalt 2020, 688 S., 38 Euro.

Dieser Artikel erschien im DER SONNTAG, Nr. 13 | 29.3.2020. Möchten Sie mehr lesen? Alle Sonntagsthemen finden Sie bequem in unserem Abo. Ob gedruckt oder digital – Verpassen Sie keinen Artikel mehr. Bestellen Sie jetzt unter: https://www.sonntag-sachsen.de/aboservice

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.