Mehr Mut zur Klarheit

Kirchensprache: In dem Buch »Phrase unser« kritisieren die Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler den abgehobenen Kirchenjargon. Aber sie erklären auch, warum die kirchliche Sprache so »blutleer« und uneindeutig wurde – und wie das geändert werden könnte.

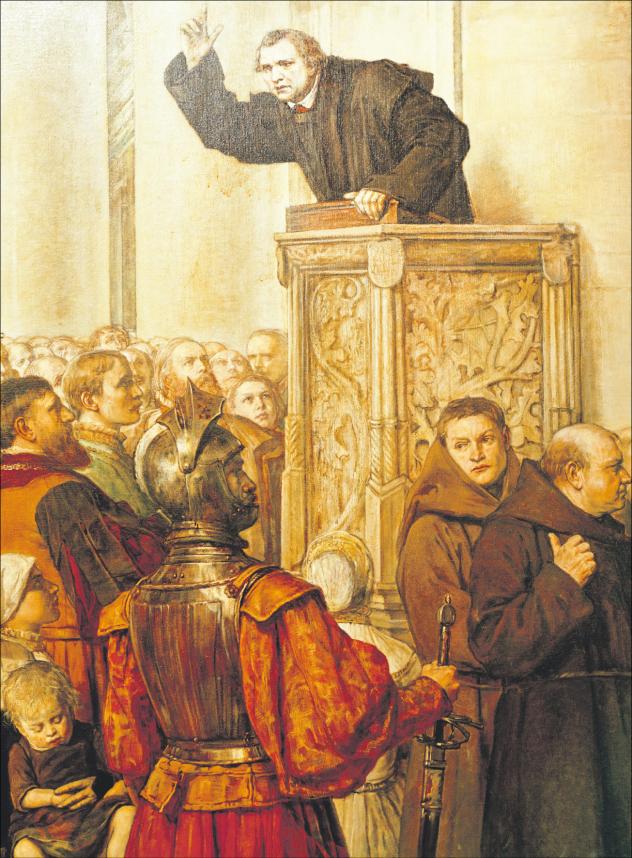

Als die Jünger Jesu zu Pfingsten beisammensaßen, entstand plötzlich ein Brausen. »Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab« (Apostelgeschichte 2, Vers 4). Das Tosen lockte eine Menschenmenge herbei, und »jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.« Wir haben die Geschichte oft gehört und gelesen, aber es bleiben Fragen offen: Haben die Apostel »in Zungen geredet«, also in einer ekstatischen Sprache, die alle verstehen, als ob es die eigene wäre? Dann wäre ihnen die Fähigkeit gegeben worden, die heilige Sprache aus der Zeit vor der babylonischen Sprachverwirrung zu sprechen. Oder haben sie »nur« die Gabe erhalten, in einer nie erlernten und zuvor nie gehörten Sprache zu reden? Oder hat sich der Heilige Geist, dessen Entsendung wir ja zu Pfingsten feiern, als eine Art multilingualer Simultanübersetzer betätigt? Wie auch immer, jedenfalls werden die Jünger in einem buchstäblichen Sinne sprachmächtig. Und Petrus nutzt die Gelegenheit auch gleich zu einer Missionspredigt – mit durchschlagendem Erfolg: »Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr dreitausend Menschen der Gemeinde zugeführt (Apostelgeschichte 2,41).

Und heute? Bei der Konfirmation meines Sohnes im vergangenen Jahr haben wir »Bullshit-Bingo« gespielt. An Verwandte und Freunde wurden Stifte und Karten ausgeteilt, auf denen anstelle der beim Bingo üblichen Zahlen einschlägige Wörter und Redewendungen des kirchlichen Jargons gedruckt waren: »Augenhöhe«, »Begegnungen«, »einladen«, »hinhören«, »wertschätzen« und so weiter. Sobald im Gottesdienst einer dieser Ausdrücke fiel, strichen die Spieler es durch. Wer zuerst alle Felder durchgestrichen hat, ist Sieger. Der Spaß währte nur kurz: Das Spiel war schon vor der Predigt beendet. Alle Gemeinplätze waren abgegrast, alle Phrasen gedroschen.

Offenbar ist aus der Sprache der Apostel, die jeder verstehen konnte und viele für den christlichen Glauben gewonnen hat, zu einer Sondersprache der Pfarrerinnen und Pfarrer und des kirchlichen Milieus herabgesunken. Zur Mission taugt sie nicht mehr, denn auf Außenstehende wirkt dieses »Kirchisch« meist befremdlich und oft genug lächerlich. Doch auch Angehörige der »Ingroup« haben damit ihre Schwierigkeiten. Vermutlich sind es sehr viel mehr, als die Hauptamtlichen ahnen. Denn sie erheben gar nicht oder nur selten ihre Stimme, weil sich Kritik mit dem kirchischen Vokabular nur schwer ausdrücken lässt. Aber dazu gleich mehr.

In ihrem Buch »Phrase unser« rechnen die Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler schonungslos mit der kirchlichen Berufssprache ab. Hauptsächlich haben sie die evangelische Kirche im Blick, ihre Diagnose dürfte aber ebenso für die katholische zutreffen. Sie ist niederschmetternd: Die Sprache der Kirche sei aufdringlich, selbstgerecht, humorlos; sie vermeide Klarheit und vertusche Hierarchien, indem sie eine Nähe vortäusche, die in Wahrheit nicht gegeben sei. Und das Schlimmste: Diese Sprache stelle keine Ausdrucksmöglichkeiten des Widerspruchs bereit. Wer im kirchlichen Bereich Kritik üben oder gar seiner Empörung Ausdruck verleihen wolle, gerate unversehens in die Rolle des intoleranten Unruhestifters, der seine Nächsten verletzt und deren gute Absichten anzweifelt. Dafür komme ein spezielles Konfliktvermeidungsvokabular zum Einsatz: Ausdrücke, die harmlos klingen, deren eigentliche Bedeutung aber allen Anwesenden völlig klar ist. Wer zum Beispiel bekennt, ein Redebeitrag mache ihn »ratlos«, meint in Wahrheit damit, dass er diesen Beitrag für gefährlichen Unsinn hält. Hinter der »herzlichen Bitte« verbirgt sich in aller Regel eine knallharte Forderung oder Anweisung. Und so weiter, es ließen sich viele Beispiele anführen.

Es geht hier keineswegs nur um eine Bagatelle oder irgendwelche Befindlichkeiten. Denn in der Krise der kirchlichen Sprache und des kirchlichen Sprechens komme Feddersen und Gessler zufolge eine Krise der Kirche selbst zum Ausdruck: »Die kirchliche Sprache ist deshalb so in Verruf geraten, weil sie Sprachungetümer erschaffen hat, um ihre eigene Uneindeutigkeit oder Unsicherheit zu verbergen. Man verkauft den christlichen Glauben kirchlicherseits vor lauter Selbstzweifel und Ängstlichkeit als eine für alle passende Wellness-Kur [...].«

Das ist starker Tobak. Doch auch wenn sich natürlich jede Menge Gegenbeispiele finden lassen, die Kritik so pauschal nicht berechtigt sein mag, das Problem, das Feddersen und Gessler benennen, lässt sich nicht wegdiskutieren. Die Fähigkeit der Kirche, Menschen wirklich anzusprechen (und bitte nicht »mitzunehmen« oder »abzuholen«), wird mehr und mehr zu einer Frage des Überlebens.

Was tun? Klage und Spott allein helfen nicht weiter. Nichts ist einfacher, als sich über eine sterbenslangweilige und intellektuell belanglose Predigt lustig zu machen. Glücklicherweise belassen es Feddersen und Gessler nicht bei ihrer vernichtenden Kritik. Sie versuchen auch nachzuvollziehen, warum und wie die kirchliche Sprache so wurde, wie sie heute ist.

Von Hause aus ist der Kirchenjargon zutiefst geprägt vom bürgerlichen Milieu, das die Kirche trägt: Traditionell gibt er sich gelehrt und autoritär. Doch unter dem Einfluss der 68er Bewegung wird die kirchliche Sprache gleichsam weichgespült; mehr und mehr bestimmen nun Pädagogen und Sozialpädagogen das Vokabular und die Art der Kommunikation. Diese in Abgrenzung zur autoritären Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus und davor »weiche« Sprache hat sich durchgesetzt, weil sie viele, gerade junge Menschen erreicht hat. Das viel geschmähte »Kirchisch« kann auf eine durchaus beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Allerdings hat die »Sozialpädagogisierung« die kirchliche Sprache nicht nur weich und anschmiegsam gemacht, sondern ihr auch einen abgehobenen und oft unangenehm besserwisserischen Tonfall verpasst. Heute wirkt dieses »Kirchisch« auf fast schon bemitleidenswerte Weise weltfremd und aus der Zeit gefallen.

Die Kirche müsste ihre Sprache neu erfinden. Aber wie? Feddersen und Gessler wissen es auch nicht so genau. Immerhin zeigen sie Lösungsansätze auf: Einer könnte die Poesie sein, Pfarrerinnen und Pfarrer sollten sich von der Dichtung inspirieren lassen. Der Humor wäre eine andere Möglichkeit. Wichtig wäre vor allem Mut zur Klarheit und, wenn nötig, sogar zur Unhöflichkeit: »Es sind nicht unbedingt die Sanftmütig-Kompromissbereiten, die eine starke neue Sprache erschaffen, auch nicht in der Kirche.«

Übrigens räumen Feddersen und Gessler ein, dass ihre Befunde für die Kirche in der DDR und in den ostdeutschen Bundesländern nur bedingt gelten, denn hier hat sich die »weiche« Sprache der Sozialpädagogen nicht in demselben Maße durchsetzen können wie in Westdeutschland. Aber leider gehen sie auf die Unterschiede zwischen ost- und westdeutscher kirchlicher Sprache nicht weiter ein. Womöglich hätte jedoch das weniger abgehobene, »härtere« Kirchenidiom des Ostens, die Sprache derjenigen, die über Jahrzehnte staatlicher Unterdrückung ausgesetzt waren, Ansätze zu einer Erneuerung liefern können. Aber diese historische Chance (falls es sie denn je gegeben hat) dürfte verpasst sein.

In »Phrase unser« sprechen Feddersen und Gessler unverblümt manch bittere Wahrheit aus. Sie lassen aber nie einen Zweifel daran, dass es ihnen dabei um das Wohl und die Zukunft der Kirche geht. Darum täte jede und jeder, die oder der in irgendeiner Weise im Verkündigungsdienst steht, gut daran, sich ihr Buch zu Gemüte zu führen und zu Herzen zu nehmen.

Niemand verlangt von unseren Pfarrerinnen und Pfarrern, in Zungen zu reden und dadurch wie die Jünger zu Pfingsten die Sprachverwirrung seit dem Turmbau zu Babel aufzuheben. Aber, so banal das klingt: Wir brauchen dringend eine verständliche, unterhaltsame, tiefsinnige, bewegende und mitreißende neue Redeweise. Wer selbst einmal einen Gottesdienst gestalten oder eine Predigt halten musste, weiß, dass das sehr viel leichter gesagt als getan ist. Aber das Spielen von »Bullshit-Bingo« ist auf Dauer keine Alternative.

Jan Feddersen und Philipp Gessler: Phrase Unser. Die blutleere Sprache der Kirche. München: Claudius Verlag 2020. 184 S. 20 €

Wir möchten bis Heiligabend mit Ihnen zurückblicken auf spannende Themen und Artikel, die Sie nur im Abo lesen konnten. 24 davon stellen wir Ihnen im Advent kostenlos bereit. Blicken Sie mit uns zurück, was uns dieses Jahr alles beschäftigt hat. Dieser Artikel erschien im DER SONNTAG, Nr. 22 | 31.05.2020. Möchten Sie mehr lesen? Alle Sonntagsthemen finden Sie bequem in unserem Abo. Ob gedruckt oder digital – Verpassen Sie keinen Artikel mehr. Bestellen Sie jetzt unter: https://www.sonntag-sachsen.de/aboservice

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.