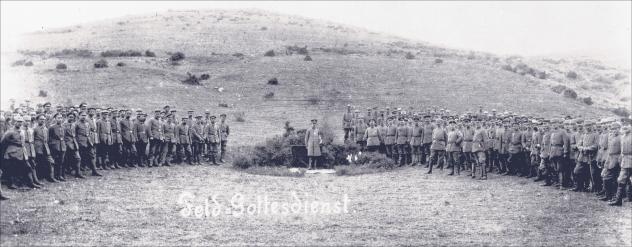

Gott auf dem Schlachtfeld

Millionen Menschen starben im Ersten Weltkrieg – auch die Kirche rief zum Gemetzel. Danach war einigen Theologen klar: Gott ist ganz anders. Und selbst tief unten im Abgrund.

Es war in der Schlacht um die Champagne, es war mitten im großen Sterben, als auch eine ganze Theologie tot im Schützengraben lag. »Es war in einer Nacht, in der viele meiner Freunde tödlich verletzt wurde, in der schmerzlichen Schlacht. Und ich musste mit ihnen reden und sie starben überall um mich herum.« Der alte Gelehrte mit dem schlohweisen Haar antwortet in einem sehr deutschen, sehr leisen Englisch, als ein amerikanischer Fernsehreporter den großen Theologen Paul Tillich (1886–1965) nach dem Wendepunkt in seinem Denken fragt.

Der Deutsche räuspert sich, stockt: »Ich habe die tiefste negative Seite des Lebens gesehen in dieser Nacht. Und meine Augen wurden für immer geöffnet.«

Tillich hatte sich zu Beginn des Weltkrieges 1914 freiwillig als Feldgeistlicher an die Westfront gemeldet, ein Jahr später brach für ihn alles zusammen, was er bis dahin gelernt hatte: all der Idealismus in Philosophie und Theologie, all der Glaube, dass alles immer besser werde und Gott mit dem Fortschritt Hand in Hand ginge. »Das vierjährige Erleben des Krieges riss den Abgrund für mich und meine ganze Generation so auf, dass er sich nie mehr schließen konnte«, schrieb Tillich später.

An diesem Abgrund musste sich für ihn künftig alles messen, was über Glaube und Gott gesagt wird. Tillich fand als Professor an der Technischen Universität Dresden und ab 1933 vor den Nazis nach Amerika geflohen radikale Antworten: Der gefeierte Theologe konnte sich Kirche nur noch als eine echte Begegnung mit den existentiellen Problemen der Menschen vorstellen, in der sich die Fragenden verändern und auch die Antwortenden, sogar Gott selbst. Als eine lebendige Beziehung zu Gott, mitten im Abgrund. Er kannte nach dem Schlachten keinen anderen Ort mehr dafür.

In einem Schweizer Industriedorf liest kurz nach Kriegsbeginn ein Landpfarrer das Manifest von 93 deutschen Elite-Gelehrten, die sich hinter des Kaisers Kriegspolitik stellen – und entdeckt mit Entsetzen darunter die Namen all seiner verehrten Theologieprofessoren wie Adolf von Harnack. »Ich habe eine arge Götterdämmerung erlebt«, schreibt der junge Schweizer Pfarrer: »Wie Religion und Wissenschaft restlos sich in geistige 42 cm Kanonen verwandelten. ... Ich wurde irre an der Lehre meiner sämtlichen Theologen in Deutschland.« Der Name des Pfarrers: Karl Barth (1886–1968).

Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs zerbrach die liberale Theologie: Eine Theologie, die vom aufklärerischen Glauben an die Vernunft geprägt war, die im Fortschritt das Reich Gottes suchte. Die die Bibel so lange historisch-kritisch zerlegte, bis nicht viel mehr übrig blieb als bürgerliche Moral und Kultur. Die zehn Millionen Toten des Ersten Weltkrieges lehrten das Scheitern von Kultur und Moral.

Karl Barth war entsetzt. Und konnte den Glauben nur noch radikal anders denken: Es gibt einen unüberwindlichen Abstand zwischen Christentum und Kultur, Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf. Gott ist der »ganz Andere«. Nicht durch ausgeklügelte Theorien, nicht durch Frömmigkeit, nicht durch Kultur oder Moral – nur wenn Gott sich wie in Jesus Christus selbst offenbart, kann ihn der sündige Mensch erkennen. Viele Theologen folgten Barth. Denn der Krieg hatte monströs gezeigt, was geschieht, wenn Gott mit menschlichen Wünschen oder Ideologien verwechselt wird.

Am Grunde aller Katastrophen, die auf den Ersten Weltkrieg folgten, fand der Theologe Paul Tillich jenen Abgrund, in den er schon in der Nacht in der Champagne geblickt hatte: »Den Abgrund der Sinnlosigkeit.« Ist dort unten Gott? Er erscheine dem Menschen oft erst dann, schrieb Tillich, wenn er bereits »in der Angst des Zweifels untergegangen ist«. Jene Kriegsnacht hatte es ihn gelehrt.

Als die Wolken des drohenden Weltkrieges im Juli vor genau 100 Jahren auch über Sachsen heraufzogen, bat der Leipziger Universitätsprediger und spätere Landesbischof Ludwig Ihmels vor den Studenten Gott um Frieden – und predigte doch: Wenn dieser Krieg kommt, ist er von Gott gewollt, tut eure Pflicht! Wie konnte es zu dem Massenschlachten des Ersten Weltkriegs kommen – und wie dazu, dass die Kirche ihn so sehr stützte? Die Predigten des Theologieprofessors Ludwig Ihmels in der Leipziger Universitätskirche zwischen 1914 und 1918 geben darauf eine Antwort. Sonntag-Redakteur Andreas Roth hat sie in der Sächsischen Landesbibliothek gefunden. Ein deutsches Drama und Zeugnis vom Versagen und Neubeginn der Kirche - Sie lesen es online hier im SONNTAG-Digital-Abo.

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.