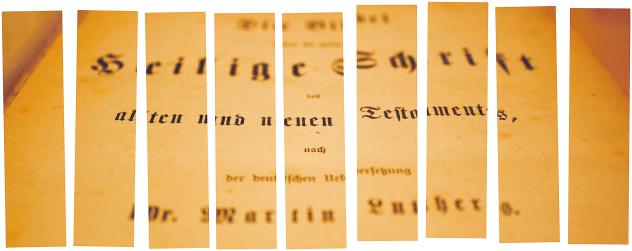

Heilig oder historisch?

Theologen drehen jeden Satz in der Bibel um auf der Suche nach historischer Wahrheit. In Kirchgemeinden können das viele nicht nachvollziehen – auch ein Grund für die jüngsten innerkirchlichen Debatten.

Was haben die Weihnachtsgeschichte, die Schöpfungserzählungen und die Übergabe der Zehn Gebote an Mose gemeinsam? Sie gehören zu den Kerntexten christlichen Glaubens – und sind, glaubt man historisch-kritischen Forschungsergebnissen, in Wirklichkeit wohl nie geschehen.

Seit der Zeit der Aufklärung klopfen Theologen ausgehend von Deutschland die Bibel Satz für Satz ab, fragen historisch-kritisch nach den Umständen ihrer Entstehung, ihrer Echtheit, sogar nach mündlichen Vorläuferquellen. Und entscheiden so mit dem Werkzeug wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeiten, was Gotteswort ist – und was nur der jeweiligen Zeit geschuldet.

»Doch die Gemeindepraxis hat sich sehr weit entkoppelt von der akademischen Theologie«, sagt der Plauener Schulpfarrer Falk Klemm. »Die historisch-kritische Theologie schafft Distanz zur Bibel. Gemeindeglieder haben Trost in ihr erfahren und plötzlich sollen sie über sie urteilen.«

Klemm ist einer der Sprecher der Sächsischen Bekenntnisinitiative, die sich gegen die Öffnung von Pfarrhäusern für gleichgeschlechtliche Partnerschaften wendet. Die harte Debatte um die Haltung der Bibel zur Homosexualität hat hier eine ihrer Wurzeln: Viele Theologen sehen sie historisch-kritisch in der Zeit ihrer Entstehung begründet und damit als überholt an – viele konservative Christen in den Gemeinden verstehen das nicht.

Die Bekenntnisinitiative fordert deshalb Alternativen zur historisch-kritischen Theologie in den Ausbildungsstätten der Landeskirche. »Die historisch-kritische Methode geht aus ideologischen Gründen von dem Aberglauben aus, dass Gott in der Geschichte gar nicht direkt eingreifen kann. Das ist methodischer Atheismus«, kritisiert Falk Klemm. Wunder oder echte Prophetie? Die seien unter rationaler Perspektive undenkbar. »Die historisch-kritische Methode muss aus der Bevormundung durch die Vernunft herauskommen. Dann haben wir wieder Gott direkt«, fordert der Pfarrer.

Studierende mit einer konservativen Frömmigkeit haben auch an der Leipziger Universität mit der historisch-kritischen Methode zu kämpfen. »Das ist für sie oft ein schockierendes Moment«, weiß Cornelius Voigt, Studienassistent des konservativen Leipziger Theokreises. »Ich habe selbst auch großen Gewinn aus der historisch-kritischen Methode gezogen«, sagt Voigt. »Aber sie ist fast die einzige Methode in der universitären Theologie – da würde ich mir mehr Alternativen wünschen.«

Die gibt es vor allem außerhalb des historisch-kritischen Mutterlandes Deutschland. Amerikanische Theologen versuchen in der kanonischen Exegese, biblische Texte stärker von ihrer Stellung in der Bibel her zu verstehen. Aus der französischen Literaturwissenschaft kommt die Idee, die Geschichten der Bibel wie Erzählungen zu analysieren. Und dann gibt es noch die fundamentalistische Bibelauslegung.

»Jede Methode braucht Kritik und Ergänzungen«, sagt Sachsens Landesbischof Carsten Rentzing. »Den Mut dazu wünsche ich mir an den Theologischen Fakultäten – aber dafür sind sie in akademischer Freiheit selbst zuständig und diese Debatten sind in ihnen auch schon angekommen.«

Er selbst habe als Theologe immer historisch-kritisch gearbeitet und diese Methode als Segen empfunden, weil sie auch von Irrtümern befreie, betont der Bischof. »Man muss die Vernunft gebrauchen, um die Heilige Schrift zu verstehen – aber eine Verkündigung wird nur möglich sein, wenn man die Schrift selbst zu Wort kommen lässt neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen.« Für den Landesbischof ist das kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander.

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.